お子さんの高校受験のこと、いつぐらいから考えたらよいと思いますか? 私はかつて塾講師をしていたこともあり「我が子の受験はしっかりサポートするぞ」と意気込んでいたのですが、現在の受験制度を理解していなかったため完全に出遅れてしまいました。その結果、かなり厳しい状況で受験に臨ませることになってしまいました。そんな我が家の失敗談を踏まえ、早く知っておけばよかったことをみなさんにお伝えできればと思い記事にまとめました。

※ここでは千葉県の高校受験に関する内容をご紹介しています。都道府県によって受験制度が異なりますのでご注意ください

高校受験制度は中学入学前に知っておいた方がよい

子育ての中の大きなイベントのひとつに進学があります。中でも高校への進学は義務教育が終わるタイミングにあって、それまでとは異なり初めてお子さんと一緒に進路を考える機会になる方が多いと思います。では、いつ頃からどんな準備をしたらよいのでしょうか。

その答えは「中学校に入学する前」に「受験制度だけは理解」しておいた方がよい、です。

なぜならいまの高校受験は「中学1年生の通知表が受験結果に直結する」からです。そう言われてもピンとこない方も多いのではないかと思いますが、これは紛れもない事実です。

私が高校受験をした1990年頃は、中学1年生の通知表は受験に直接関係ありませんでした。また2000年頃には公立高校でも学科試験のない「推薦入試」を実施していましたが、現在は行われておりません。少し前までは公立高校に前期選抜・後期選抜という2回の受験機会がありましたが、現在は一般選抜の1回に統一されています。そのほか直近の制度では「一般入試」の中身も、共通の学力検査以外に学校独自の検査が導入されています。

かつては「公立高校の入試問題は解きやすい素直な問題が多い」というイメージがあった方もいると思いますが、それももはや昔の話です。2021年度より中学校の新学習指導要領(文部科学省が定めるカリキュラム)が発表され、知識だけでなく思考力や人間性を高める教育も組み込まれるようになりました。その内容が高校入試問題にも反映されたことによって出題傾向も大きく変わり、難易度も上がりました。

このように時代とともにどんどん変化しているのが今の高校受験なのです。

この先も制度は変わっていくと思いますが、特に現行の制度では中学1年生からの成績が直接結果に影響するため、早い段階から正しい知識を持って受験に臨むことをオススメします。

公立高校と私立高校の違い

今回は公立高校への進学をテーマにしておりますが、高校を選ぶ際に「公立か私立か」という軸で考えるご家庭も多いのではないでしょうか。まずは簡単に公立高校と私立高校の特徴的な違いを見ていきましょう。

公立高校(県立・市立・国立)

■学費が安い

子育ての中で無視できない大きな問題のひとつは教育費ではないかと思います。公立高校は公的な機関ですので、私立高校に比べて学費が安いです。

■推薦入試制度がない

2000年頃までは公立高校でも「推薦入試」が行われていましたが現在は廃止されています。

■通学区域が決まっている

公立高校には通学区域があり、自分が住んでいる学区と隣接する学区の中から志望校を選びます。

■1校しか受けられない

かつては前期選抜・後期選抜と2回の受験機会がありましたが、現在は一般選抜1回に統一されています。定員に満たなかった場合は二次募集を行う学校もありますが、実施校や人数はその年によって変わりますのでスタンダードな受験方法ではありません。

■合格したら必ず入学しなければならない

合格したら必ず入学するのが公立高校受験のルールですので、全員が第一志望だといえます。つまり倍率がそのまま「入試の厳しさ」に直結します。

■進学サポート体制は△

高校入学後、大学進学を目指す場合に受けられるサポートは私立高校に比べると乏しいことが多いです。

私立高校

■学費が高い

学校によって差はありますが、公立高校と比較した場合、かなり高いと言えます。

■推薦入試制度がある

「単願推薦」や他校との「併願推薦」を行っている学校が多いです。

■通学区域は決まっていない

公立高校と異なり、住んでいる地域に関わらずどこの高校でも受験することができます。

■滑り止めで受験する人が多い

公立高校を第一志望にしている方も、万が一のことを考えて私立高校を滑り止めとして受験するケースが一般的です。

■何校でも受けられる

公立高校を第一志望にしている場合は滑り止めで1校受験するケースが多いと思いますが、何校でも受けることはできます。例えば私立高校を第一志望にしていた場合、万が一のことを考えて別の私立高校を受験するといったケースが考えられます。

■合格しても入学を断ることができる

単願などの条件で受験した場合を除き、合格したからといって必ずしも入学しなければならないわけではありません。公立高校の試験結果を待って入学手続きを行うといったことが可能ですが、その場合は延納金を収めたりする必要があります。

別の側面から見ると、滑り止めで受験しているケースも多いため定員以上の合格を出しますので、公立高校のように見た目の倍率と実際の倍率は大きく異なります。

■進学サポート体制は○

私立高校の場合は特に大学進学率によって人気が変わってくる部分があるため、以前に比べて進学サポートを手厚く行っている高校が非常に増えています。放課後はさながら塾のようなサポートを受けられる学校もあります。

■大学の付属校の場合、優先的に入学できる制度がある

付属高校の場合は、内部生が系列大学に入学しやすい制度を設けている高校がほとんどです。大学進学を見据えて付属高校への進学を希望されるご家庭もいらっしゃいます。

■中学校を併設している場合、入試の難易度が高くなることも

中学校や小学校を併設している高校ですと、内部から進学してくる生徒がいるため必然的に定員枠が減ってしまいます。それが受験の難易度に影響するケースもあります。推薦枠があれば話は別ですが、一般入試でチャレンジするのはなかなか狭き門であることも考えられます。

内申点って何?

今の受験制度をお伝えする前にまず、内申点というものを押させておいていただきたいと思います。

内申点とは、中学校から志望校へ提出される調査書(内申書)に書かれている点数のことを言います。いわゆる通知表の成績のことで、各教科を5段階で評価した点数のことです。

内申点の評価は、昔は「相対評価」という方法で決められていました。しかし現在はすべての小中学校で「絶対評価」方式が採用されています。どんな違いがあるのか、それぞれ見ていきたいと思います。

「相対評価」(むかし)の仕組み

過去に採用されていた「相対評価」は、周りの人と比較した時にどの位置にいるかという集団のなかの序列で評価を決める方式です。その分布の目安は以下のようになっていました。

■評定配分(イメージ)

| 「5」 | 「4」 | 「3」 | 「2」 | 「1」 |

| 7% | 24% | 38% | 24% | 7% |

| 3人 | 10人 | 15人 | 10人 | 3人 |

仮に80点を取ったとして、自分より成績が上位の子が12人いたら「4」、13人いたら「3」になります。また、95点を取った場合、成績上位の子が3人いたら「5」は取れず「4」になってしまいます。つまりクラスの中にたまたま成績優秀な子がたくさんいると、頑張って95点を取っても「5」にならないという構造になっています。

「絶対評価」(いま)の仕組み

一方、現在採用されている「絶対評価」は、目標に対して基準を満たしていれば人数に関係なくその評価がもらえるという仕組みです。つまり、周囲の評価は関係なく、自分がどれだけ頑張ったかが評価に直結すると言えます。現在の制度の方が公平になった感じがしますね。

評価の方法に関してはテストの点数だけではなく、提出物や授業態度という観点も入っています。基礎的な知識に加えて、提出物や授業態度でしっかり評価を取ることができれば、「4」以上を取るチャンスは十分にあります。

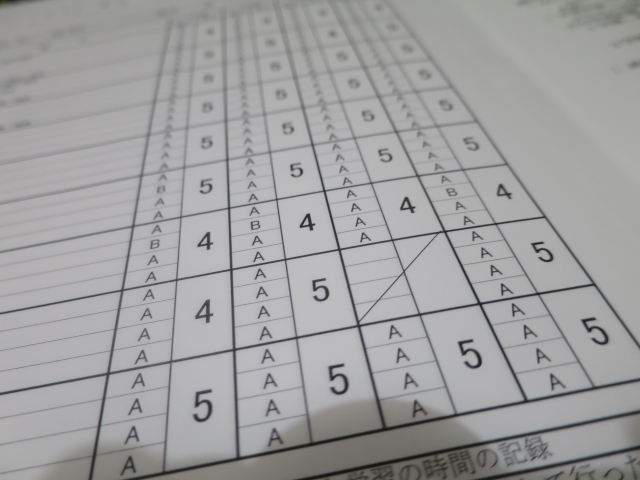

「絶対評価」の採用により自分の頑張り次第で内申点が取りやすくなったという風に考えられますが、実際はどのような変化があったのでしょうか。千葉県内の中学校の内申点の分布データがありますのでここに掲示します。

■学習成績分布表(令和4年度(2022年度)/千葉県)*1

| 「5」 | 「4」 | 「3」 | 「2」 | 「1」 |

| 22.9% | 26.5% | 40.2% | 7.2% | 3.2% |

| 9人 | 11人 | 16人 | 3人 | 1人 |

※人数は40人クラスの場合の目安(小数第一位を四捨五入して算出しているため合計が40人にならない場合があります)

こちらのデータを見ると「4」以上が約50%、「3」以上になると実に約90%もの割合を占めており、相対評価時代を大きく上回っています。これを見ると、以前の評価制度では真ん中の成績は「3」でしたが、現在の真ん中は「4」だと言えます。しかしこれは千葉県の話で、他の都道府県の傾向は異なります(関東一都三県の中では千葉県と埼玉県が高い評点がつく傾向にあると言われています)。また学校によってどうしても格差も生じてしまうため、一概に内申点が高いほど成績が優秀とは言い切れない状況です。ここは制度としての課題だと思いますが、現在の受験制度においては重要な指標となるので「絶対評価」の仕組みと実際の成績分布は理解しておきましょう。

公立高校の選抜方法について(2023年度/千葉県)

さて、ここからは公立高校の選抜方法を見ていきたいと思います。

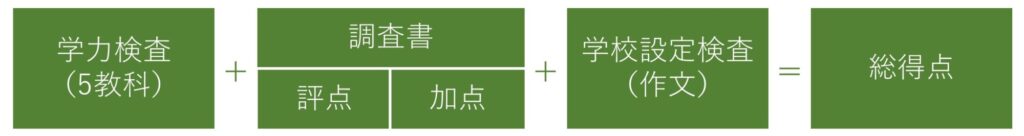

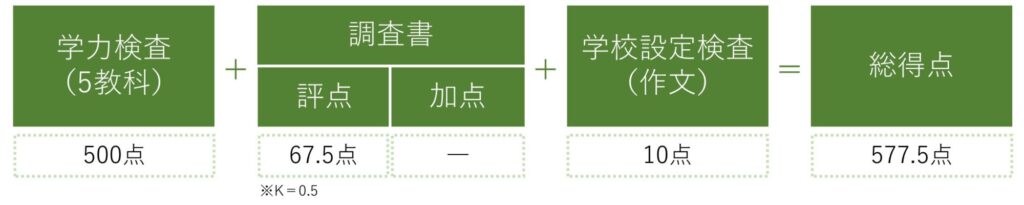

公立高校の評価方法は大きく3つに分かれており、「学力検査」+「調査書」+「学校設定検査」によって決まります。中でも「学力検査」以外の2つは学校によって基準を変えることができます。それぞれがどのような評価方法になっているか、見ていきましょう。

学力検査(500点/5教科)

学力検査はテストの点数で、国語・数学・英語・理科・社会の5教科×100点の500点満点で測定します(一部3教科の学校もあります)。

調査書

調査書は中学校の先生が作成して高校側に提出する書類で、学業の成績や出欠、生活態度などの項目が記載されています。この中で評価点となるのは以下の2つです。

評点(135点×K)

いわゆる内申点(学習の記録)のことです。これは9教科×5段階×3学年分の135点に対して学校側が設定した0.5~2の範囲の係数(K)をかけて算出します。基本はK=1(135点)で算出する学校がほとんどですが、中にはK=0.5(67.5点)などを用いて調査書のウェイトを下げることによって学力検査を重視する学校もあります(上位校に多いです)。一方で、K=2(270点)を用いている学校は、学力検査よりも中学校での生活態度などに重点を置いているということが言えます。

加点(0~50点)

調査書の記載事項について、高校の特色によって50点を上限とした加点が認められています。加点の対象となるのは、特別活動(学級活動、生徒会活動など)や部活動の実績、検定試験(英検、漢検、数検)の取得などが挙げられます。

学校設定検査(10~100点)

学校ごとに自由に設定することができる検査で、主なものとしては「面接」や「自己表現」、「作文・小論文」、「適性検査」などがあります。配点については、学校設定検査を2つ以上実施する場合は上限が150点になったり、専門学科では200点に設定できるようなケースもあります。

選抜方法の具体例

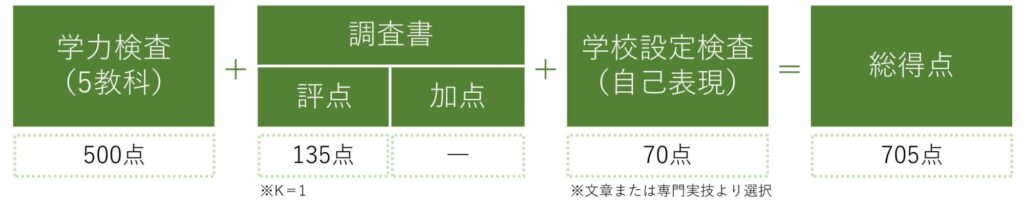

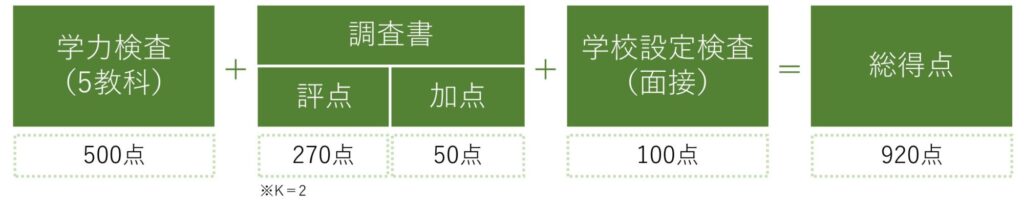

ここでは実際の高校の選抜方法をいくつがご紹介していきます。それぞれの学校の特徴が見て取れますので、比較しながらご確認ください。

小金高等学校(=学力重視型)

小金高等学校は、完全に学力重視の入試を行っています。調査書の評点は最低基準のK=0.5という係数を採用していて加点もなく、さらに学校設定検査は最低基準の10点を採用しています。ちなみにK=0.5を採用している学校のほとんどは偏差値の高い学校です。偏差値の高い学校ほど学力重視の入試を行っている傾向が伺えます。

我孫子高等学校(=バランス型)

我孫子高等学校は、標準的な入試を行っている学校です。調査書の評点はK=1の一般的な係数を採用していますが、加点はありません。学校設定検査は70点としており、こちらは中間に位置する配点です。学校によって配点の差はありますが、バランスの取れた標準的な配点になっている学校の例として挙げてみました。

鎌ヶ谷西高等学校(=学校生活重視型)

鎌ヶ谷西高等学校は、学校での生活態度や人物面を重視した入試を行っている学校です。調査書の評点はK=2という係数を採用することで配点を2倍にしており、加点も最大の50点で評価しています。また学校設定検査に関しても最大の100点という配点になっています。こちらは学力よりも生活態度や人物面に評価の軸を置いている入試スタイルの例になります。

中学校生活で意識しておいた方が良いポイント

さて、ここまで千葉県公立高校の受験制度の仕組みを見てきましたが、ここからは具体的にどんなことを意識して中学校生活を送ると受験を有利に戦えるかを見ていきたいと思います。

1年生から真面目に授業を受ける(→調査書の評点を上げる)

内申点を上げるためにやっておくべきことを具体的に挙げると以下のようになります。ポイントは受験科目である「国語・数学・英語・理科・社会」だけでなく、実技系科目の「音楽・体育・美術・技術家庭」もしっかりと取り組んでおくという点です。

■定期テスト(中間・期末)の勉強をしっかりして点数を取る

まずは定期テストで良い成績を取ることです。5教科だけでなく実技系科目も手を抜かず、きっちりと勉強をしてテストに臨みましょう。

■提出物をちゃんとやって期限通りに出す

宿題や作品など、提出物についてもしっかり取り組み、期限通りにちゃんと提出するようにしましょう。

■授業へも積極的に参加する

授業への取り組み姿勢も評価の対象になっています。真面目に先生の話を聞く、積極的に発言・発表をするなど、先生からの印象を良くしておきましょう。

授業以外の活動も頑張っておく(→調査書の加点を狙う)

調査書の加点では、授業以外の活動が評価されます。

■特別活動(生徒会・学級活動)や部活動を頑張る

部活動で優秀な成績を残した人や、生徒会活動への参加、学級委員などは加点を狙う際のアピールポイントになります。無理をしてまであれこれ沢山やる必要はありませんが、積極的に参加しておくと良いことがあるかもしれません。

■検定試験にチャレンジする

英検や漢検、数検といった検定試験も積極的に取得しておきたいところです。それぞれ3級が中学卒業レベルですので、3級以上を取得できると加点に繋がる可能性があります。なお私立高校の受験においても検定試験が加点の対象となることがありますので、積極的に取得しておいて損はありません。

まとめ

今回は千葉県の公立高校に進学するための中学校生活の過ごし方について解説してみました。

1年生のうちから全教科のが学習に手を抜かず、とにかく一所懸命にちゃんとやるということが一番重要なポイントです。3年生になってからでは1・2年生の成績は挽回できないので、入学当初から意識して取り組んでいただければと思います。

人生の大きなイベントである高校受験を有利に進められるよう、ぜひ頑張ってください!

参考文献・資料

*1 千葉県/千葉県教育委員会

令和4年度千葉県公立高等学校入学者選抜における学習成績分布表等の公表について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2022/koukou/040701bunpu.html

令和4年度千葉県公立高等学校入学者選抜における調査書の評定に係る調査結果の概要(PDF)

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2022/koukou/documents/002kekka.pdf

* 千葉県/千葉県教育委員会

令和5年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2022/koukou/040815jissiyoukou.html

令和5年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項(PDF)

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2022/koukou/documents/03r5ippan.pdf

* 千葉県/千葉県教育委員会

令和5年度千葉県高等学校入学者選抜における県立高等学校の選抜・評価方法のWeb掲載について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2022/koukou/r5webkei.html

* 千葉県立小金高等学校

https://cms1.chiba-c.ed.jp/kogane-h/

令和5年度 一般入学者選抜の選抜・評価方法(PDF)

https://cms1.chiba-c.ed.jp/kogane-h/prospectus-1/?action=common_download_main&upload_id=538

* 千葉県立我孫子高等学校

https://cms2.chiba-c.ed.jp/abikohigh/htdocs/

令和5年度 一般入学者選抜の選抜・評価方法(PDF)

https://cms2.chiba-c.ed.jp/abikohigh/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=16046

* 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校

https://cms1.chiba-c.ed.jp/kamagaya-west/

令和5年度 一般入学者選抜の選抜・評価方法(PDF)

https://cms1.chiba-c.ed.jp/kamagaya-west/prospectus-1/?action=common_download_main&upload_id=4091